(马克思主义学院朱麒璇 高雪莲)为了加强党史学习教育,筑牢青年信仰根基,2025年7月2日,重庆财经学院马克思主义学院“研习社”实践团师生代表先后深入重庆市巴南区博物馆、南泉街道彭氏故居和打响重庆解放第一枪旧址打鼓坪魏家山碉堡继续开展暑期“三下乡”社会实践。实践团通过“踏访巴南红旅路,追寻热土赤子心”的研学,打造红色沉浸式思政实践教学样本。

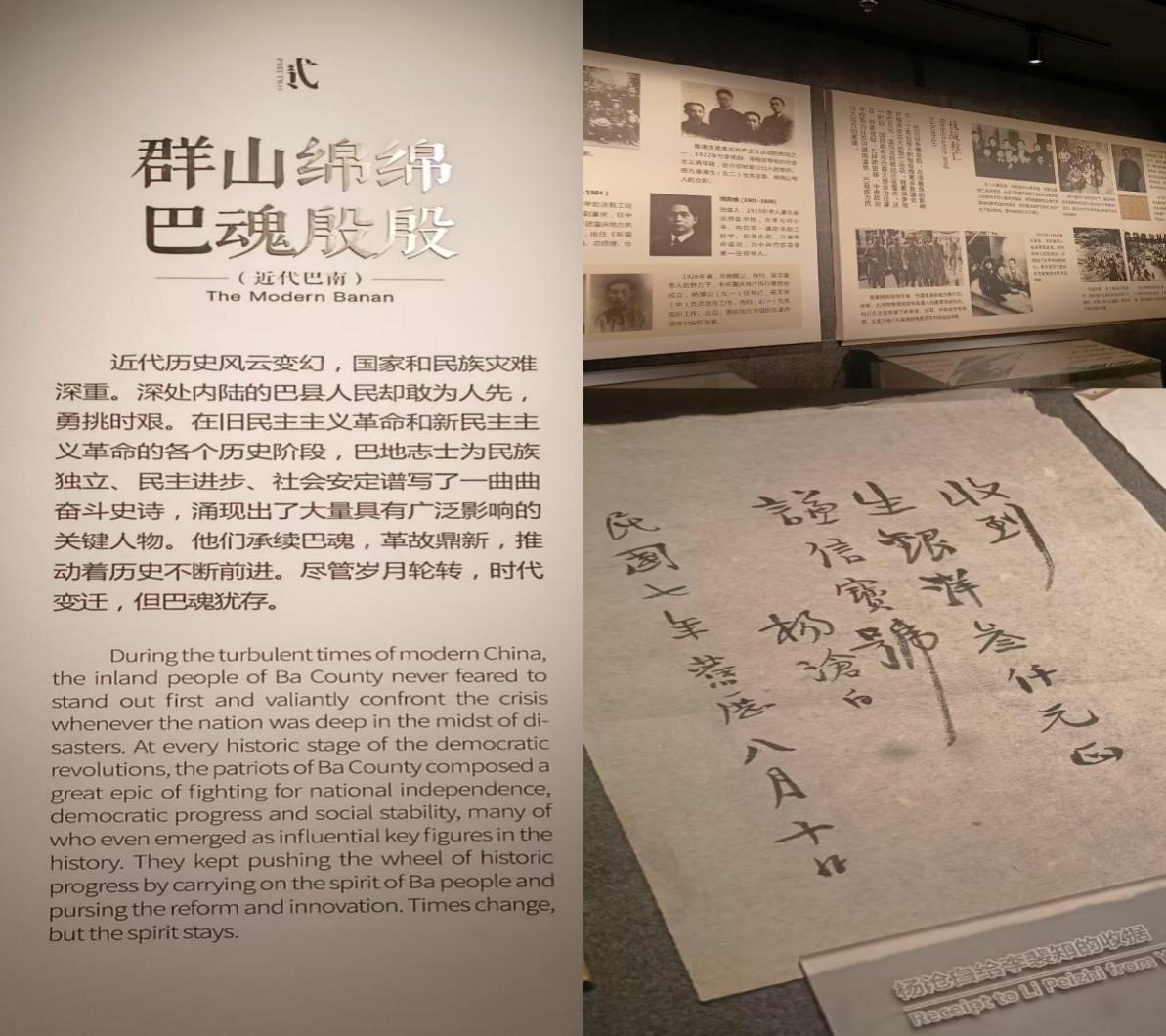

上午九时,研学团队抵达巴南区博物馆。在“群山绵绵 巴魂殷殷”展览区。实践团成员朱麒璇结合珍贵史料,声情并茂地向师生讲解了从1840年到1949年巴南发展的历史,重点讲解了在解放重庆战役中非常重要的南泉战斗,让团员们又回到了那个战火纷飞的年代,深切感受到了革命英雄为民族独立、民主进步、社会安定而谱写的不朽奋斗史诗。

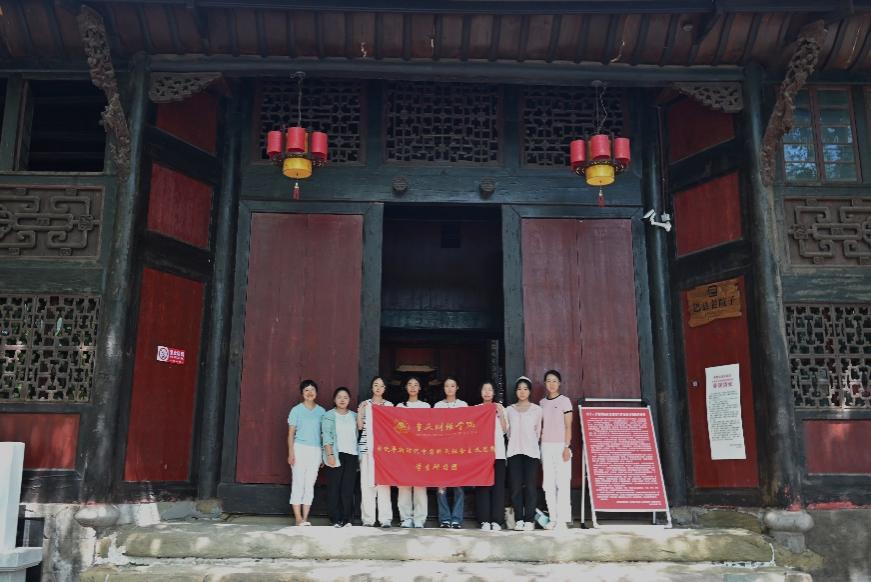

结束了巴南区博物馆的行程,实践团前往彭氏民居。在彭氏民居,团队成员况芳屹驻足衍庆堂戏台前,为师生们详细地讲述了彭氏民居的红色印记。“彭氏民居”在抗战期间曾是陪都重庆重要的教育和文化机构所在地。1946年在中共中央南方局的倡议和支持下,在董必武、张有渔等具体组织策划下,九三学社重要创始人之一的吴藻溪及其夫人王克诚等在此创办了西南学院。这座古老的大院,见证了九三学社等民主党派成员早期与中国共产党为了民族解放通力合作的历史。

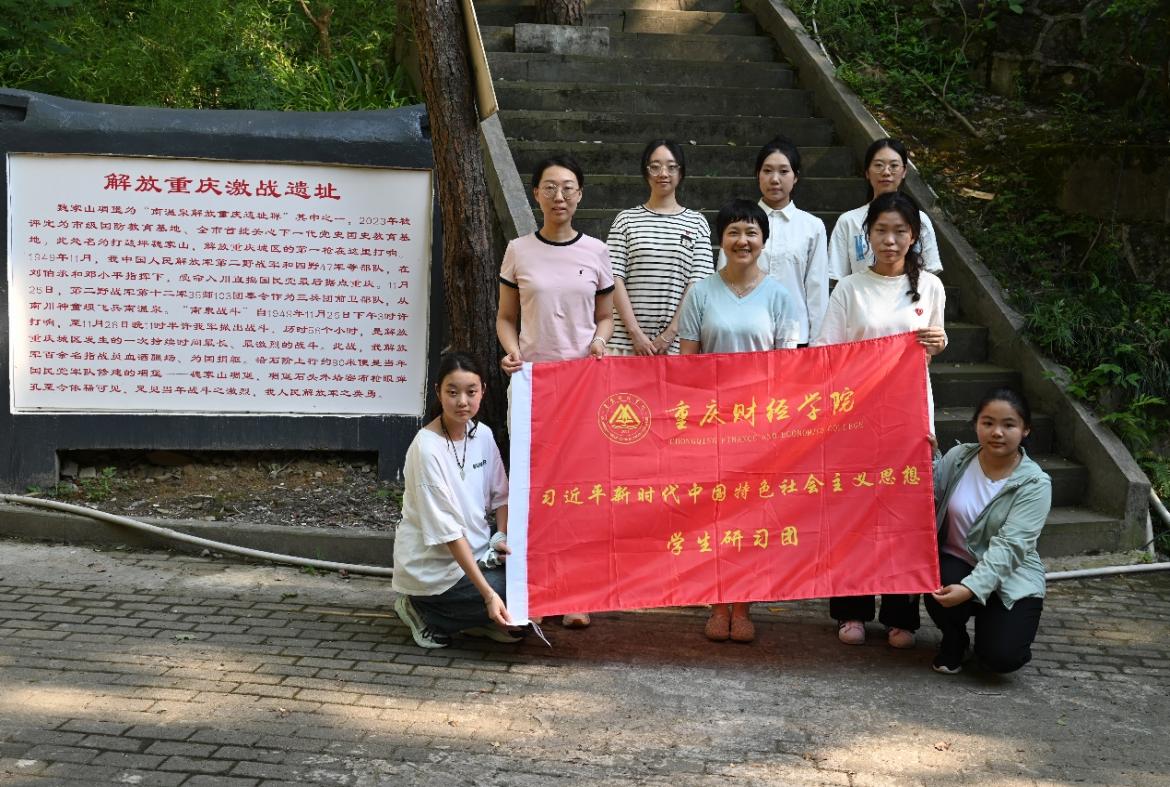

下午两点,烈日炙烤着魏家山斑驳的碉堡,“研习社”实践团在打响解放重庆第一枪的旧址展开实地调研。团队成员朱艳红抚过密布弹痕的碉堡外墙沉声讲解:“1949年11月26日,解放重庆首战在打鼓坪魏家山打响。人民解放军二野三兵团第12军35师103团与国民党军在此激战56小时,百余将士血洒南泉,为破城奠基。碉堡石头外墙密布枪眼弹孔至今依稀可见,足见当年战斗之激烈,人民解放军之英勇”。

硝烟散处,青阶犹存。当师生们将巴南区博物馆的红色印记、彭氏民居的统战密码和魏家山碉堡的铁血烙印叠合成历史拼图,一堂穿越时空的红色沉浸式思政课已然形成。实践团以双脚丈量解放精神的研修实践,在博物馆内体察巴南解放历程,在民居中解码风雨同舟的统战智慧,于弹痕壁垒前淬炼英勇无畏的信仰担当,肩负坚定不移的弘扬红色革命精神传承的责任和使命,思在心中,行在当下。